特選鑑賞室

- ホーム

- 特選鑑賞室

収蔵する浮世絵の中から厳選した優品1点を

月替りでご紹介しています。

令和7(2025)年度

4月

喜多川歌麿

「難波屋おきた」

寛政5年(1793) 大判錦絵

水茶屋難波屋の看板娘おきたが描かれています。おきたは、寛政の三美人に数えられた実在の人物です。

5月

喜多川歌麿

「青楼十二時 続 亥ノ刻」

寛政6年(1794) 大判錦絵

吉原の遊女たちの一日を十二の刻ごとに描いたシリーズから。亥の刻は午後十時頃にあたり、座敷で客と酒を酌み交わす遊女が描かれています。遊女見習いの禿は眠気がさして、まどろんでいます。

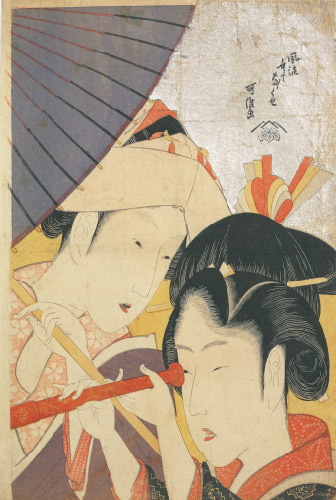

6月

葛飾北斎

「風流無くてなゝくせ 遠眼鏡」

享和期(1801ー1804)頃 大判錦絵

北斎の希少な美人大首絵。無くて七癖とは、誰にでも癖があるとういう意味の諺です。外出して遠眼鏡を覗く娘と母親の姿が描かれた本作は、物見遊山癖と言えそうです。

7月

東洲斎写楽

「三代目瀬川菊之丞の田辺文蔵妻おしづ」

寛政6年(1794) 大判錦絵

三代目瀬川菊之丞が扮するのは、田辺文蔵妻おしづです。敵討に助力する夫とともに貧しい生活を強いられ辛苦する役で、ほつれた髪に病鉢巻を締めた姿から、苦渋の様子がうかがえます。

8月

喜多川歌麿

「青楼仁和嘉 女芸者部 大万度 荻江 おいよ 竹次」

天明3年(1783) 大判錦絵

吉原では、毎年八月に「吉原俄」と呼ばれる芸者たちの仮装パレードが行われました。荻江節の芸者おいよと竹次が身支度をしています。

9月

東洲斎写楽

「三代目市川高麗蔵の志賀大七」

寛政6年(1794) 大判錦絵

三代目市川高麗蔵は、当時女性たちから絶大な人気を得ていた花形役者です。懐から出した手は刀を握り、この芝居で起こる殺害シーンを予感させます。

10月

東洲斎写楽

「二代目瀬川富三郎の大岸蔵人妻やどり木」

寛政6年(1794) 大判錦絵

二代目瀬川富三郎は、その容姿から「にく富」「いや富」と呼ばれ親しまれました。小さな目に角ばった顎。写楽は富三郎の顔立ちの特徴を誇張して描いています。

11月

喜多川歌麿

「山姥と金太郎 煙草のけむり」

享和1~3年(1801~1803)頃 大判錦絵

人形浄瑠璃や歌舞伎などで演じられた山姥のイメージをもとに、美しく優しい母ので描かれた山姥。こなれた手つきで煙管を扱い、輪形の煙を吹いています。

12月

東洲斎写楽

「二代目中島三甫右衛門と初代中村富十郎」

寛政6年(1794) 間判錦絵

描かれている役者は、版行当時すでに亡くなっていた二代目中島三甫右衛門(天明2年[1872]没)と初代中村富十郎(天明6年[1876]没)です。三甫右衛門は閻魔大王となり、富十郎は冥界で手招きをしています。

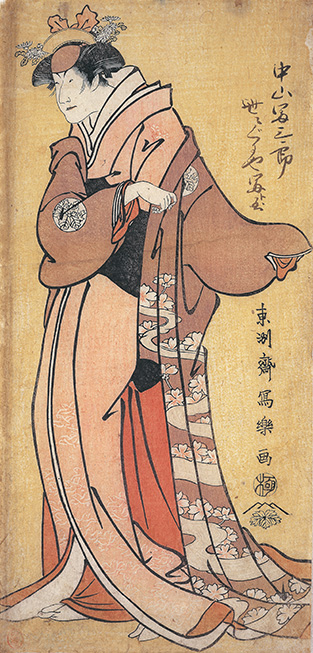

1月

東洲斎写楽

「初代中山富三郎の義興妻つくば御前」

寛政6年(1794) 細判錦絵

新田義興の妻つくば御前に扮する初代中山富三郎が描かれています。花笄と呼ばれる髪飾りや、打掛を羽織った上品な姿から、武家の女性らしさが感じられます。

2月

東洲斎写楽

「三代目市川高麗蔵の新田義貞 実は小山田太郎高家」

寛政6年(1794) 細判錦絵

三代目市川高麗蔵が扮する小山田太郎高家は、新田義貞への忠義から身代わりとなって討死するという役。熊手を持ち、格好よく見得を切っています。

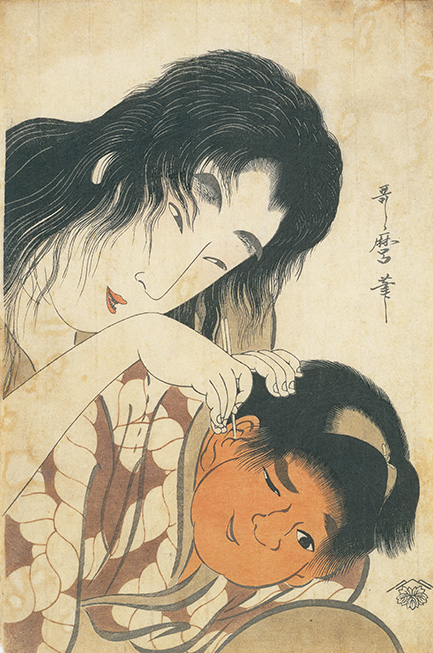

3月

喜多川歌麿

「山姥と金太郎 耳そうじ」

享和1~3年(1801~1803)頃 大判錦絵

耳そうじをしてもらい、金太郎はとても気持ちがよさそうです。山姥の表情には子への愛情が感じられ、優しい母の姿として描かれています。

観覧料

一般400円(320円)、学生250円(200円)

70歳以上と18歳以下の方、および高等学校、中等教育学校、特別支援学校に在学する生徒は無料です。

- 特選鑑賞室のほか、すべてのコレクション展示室、茶室をご覧いただけます。

- ( )内は20名以上の団体料金です。

- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をご提示の方と、その介護者(1名)は無料です。